हिन्दी वर्णमाला

हिन्दी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है।

भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खण्ड करना सम्भव न हो, उसे वर्ण कहलाते है।

वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं।

हिन्दी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। इनमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं।

लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं इसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं।

यह वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी गई है। देवनागरी लिपि में संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली, मैथिलि भाषाएँ लिखी जाती हैं। हिन्दी वर्णमाला में ऋ, ऌ, ॡ का प्रयोग नहीं किया जाता है।

हिन्दी के वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, और उनका स्वतंत्र उच्चारण भी किया जाता है।

Contents

- 1 वर्णमाला के दो भाग होते हैं :

- 2 स्वर के भेद

- 3 व्यंजन

- 4 2) स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण

- 5 3) प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण

- 6 प्रयत्न विधि के आधार पर वर्गीकरण

वर्णमाला के दो भाग होते हैं :

- स्वर

- व्यंजन

1) स्वर

जिन वर्णों का उच्चारण करते समय साँस कंठ, तालु आदि स्थानों से बिना रुके हुए निकलती है, उन्हें ‘स्वर’ कहा जाता है या जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं।

हिन्दी में स्वरों की संख्या 13 मानी गई है लेकिन उच्चारण की दृष्टि से 10 ही स्वर होते हैं।

1) उच्चारण के आधार पर स्वर :

- अ, आ , इ , ई , उ , ऊ , ए , ऐ , ओ , औ ।

2) लेखन के आधार पर स्वर :

- अ, आ, इ , ई , उ , ऊ , ए , ऐ , ओ , औ , अं , अ: , ऋ आदि।

‘ऋ‘ को लिखित रूप में स्वर माना जाता है। परंतु आजकल हिन्दी में इसका उच्चारण ‘री’ के समान होता है।

2) व्यंजन

जिन वर्णों का उच्चारण करते समय साँस कंठ, तालु आदि स्थानों से रुककर निकलती है, उन्हें ‘व्यंजन’ कहा जाता है प्राय: वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं।

जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ या घर्षण के साथ मुंह से बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का उच्चारण सदा स्वर की सहायता से किया जाता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता।

वर्णमाला में कुल 35 व्यंजन होते हैं।

कवर्ग :

- क , ख , ग , घ , ङ

चवर्ग :

- च , छ , ज , झ , ञ

टवर्ग :

- ट , ठ , ड , ढ , ण

तवर्ग :

- त , थ , द , ध , न

पवर्ग :

- प , फ , ब , भ , म

अंतस्थ :

- य , र , ल , व्

ऊष्म :

- श , ष , स , ह

संयुक्त व्यंजन :

- क्ष , त्र , ज्ञ , श्र

कई बार ऐसी स्थिति बनती है जब स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करना पड़ता है, स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए उसके नीचे ‘हलंत’ का चिन्ह लगाया जाता है।

स्वर के भेद

उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को तीन भागों में बांटा गया है

- ह्रस्व स्वर

- दीर्घ स्वर

- प्लुत स्वर

ह्रस्व स्वर

जिस स्वरों के उच्चारण में बहुत कम यानी एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं।

जैसे – अ , इ , उ , ऋ

ह्रस्व स्वर ‘ऋ’ का प्रयोग केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों में होता है जैसे – ऋषि , रितु , कृषि , आदि। ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहते हैं।

दीर्घ स्वर

जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं।

हिन्दी में आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ आदि दीर्घ स्वर होते हैं।

यह स्वर ह्रस्व स्वरों के दीर्घ रूप नहीं है बल्कि स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं।

इन स्वरों में ‘ए’ तथा ‘औ’ का उच्चारण संयुक्त रूप से होता है।

प्लुत स्वर

जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से दूगना या हृस्व स्वरों से तीन गुना अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं।

इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है। इस स्वर को दिखने के लिए “ऽ” का निशान लगाया जाता है।

जैसे – आऽऽ, ओ३म्, राऽऽम आदि।

व्यंजन

व्यंजनों का वर्गीकरण

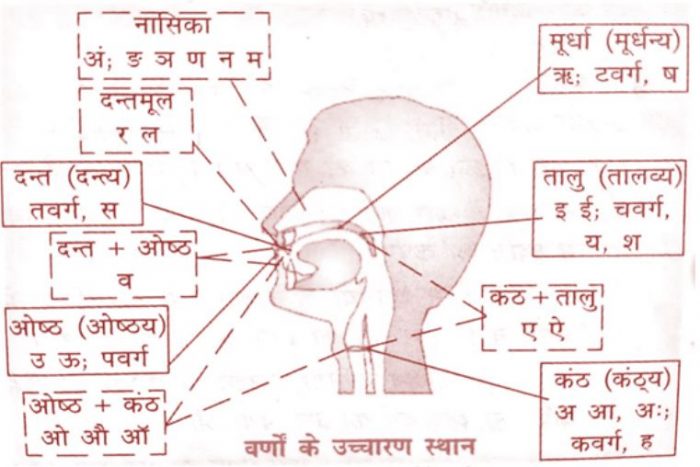

प्रयत्न स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण

- कण्ठ्य व्यंजन

- तालव्य व्यंजन

- मूर्धन्य व्यंजन

- दन्त्य व्यंजन

- ओष्ठ्य व्यंजन

- दंतोष्ठ्य व्यंजन

- काकल्य व्यंजन

स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण

- अघोष व्यंजन

- सघोष या घोष व्यंजन

प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण

- अल्पप्राण व्यंजन

- महाप्राण व्यंजन

प्रयत्न विधि के आधार पर वर्गीकरण

- स्पर्श

- अंतःस्थ

- ऊष्म

1) कण्ठ्य व्यंजन

हिन्दी वर्णमाला में जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण कंठ से किया जाता है, उन्हें कण्ठ्य व्यंजन (Kanth Vyanjan) कहते हैं।

हिन्दी में क, ख, ग, घ, ङ को कण्ठ्य व्यंजन कहते हैं।

2) तालव्य व्यंजन

हिन्दी वर्णमाला में जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण जीभ द्वारा तालु को स्पर्श करने से होता है उन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं।

हिन्दी में च, छ, ज, झ, ञ, श, य को तालव्य व्यंजन कहते हैं. इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है।

3) मूर्धन्य व्यंजन

हिन्दी वर्णमाला में जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण जीभ द्वारा मूर्धा (तालु का बीच वाला कठोर भाग) को स्पर्श करने से होता है, उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं।

हिन्दी में ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़, ढ़, र, ष मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं।

4) दन्त्य व्यंजन

हिन्दी वर्णमाला में जिन वर्णों का उच्चारण जीभ द्वारा दांतों को स्पर्श करने से होता है, उन्हें दन्त्य व्यंजन कहते हैं।

हिन्दी वर्णमाला में त, थ, द, ध, न, ल, स दन्त्य व्यंजन कहलाते हैं।

5) ओष्ठ्य व्यंजन

हिन्दी वर्णमाला के जिन वर्णों का उच्चारण होंठों के परस्पर मिलने से होता है, उन्हें ओष्ठ्य व्यंजन कहते हैं।

हिन्दी वर्णमाला में प, फ, ब, भ, म ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं।

6) दंतोष्ठ्य व्यंजन

हिन्दी वर्णमाला में व को दंतोष्ठ्य व्यंजन कहते हैं।

7) काकल्य व्यंजन

हिन्दी वर्णमाला में ह को काकल्य व्यंजन कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कंठ से थोड़ा नीचे होता है।

2) स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण

(1) अघोष व्यंजन

अघोष शब्द “अ” और “घोष” के योग से बना है। अ का अर्थ नहीं और घोष का अर्थ कंपन होता है। अतः जिन वर्णों को उच्चारित करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, उन वर्णों को अघोष वर्ण कहते हैं।

प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ण तथा श, ष, स अघोष व्यंजन होता है. हिन्दी में क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, ष, स वर्णों को अघोष व्यंजन कहते हैं।

(2) सघोष व्यंजन

जिन वर्णों को उच्चारित करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उन वर्णों को सघोष वर्ण कहते हैं।

प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवां वर्ण तथा य, र, ल, व, ह सघोष व्यंजन होता हैं।

हिन्दी में ग, घ, ङ, ज, झ, ञ, ड, ढ, ढ़, ण, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह वर्णों को सघोष व्यंजन कहते हैं।

3) प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण

1) अल्पप्राण व्यंजन

जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी प्राण वायु की कम मात्रा लगती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं।

व्यंजन वर्गों के दूसरे तथा चौथे वर्णों को छोड़कर शेष सभी वर्ण अल्पप्राण व्यंजन होते हैं। हिन्दी में क, ग, ङ, च, ज, ञ, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म, ड़, ढ़ अल्पप्राण व्यंजन होते हैं।

2) महाप्राण व्यंजन

जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी प्राण वायु की मात्रा अधिक लगती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं।

स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ण तथा उष्म व्यंजन महाप्राण व्यंजन होते हैं। हिन्दी में ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, श, ष, स, ह महाप्राण व्यंजन होते हैं।

प्रयत्न विधि के आधार पर वर्गीकरण

1) स्पर्श

जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ो से निकलते हुए किसी विशेष स्थान (कण्ठ्य, तालु, मूर्धा, दन्त एवं ओष्ठ) को स्पर्श करे, स्पर्श व्यंजन कहलाते है।

क से लेकर म तक होते हैं। इनकी संख्या 25 होती हैं। प्रत्येक वर्ग में पांच अक्षर होते हैं।

- कवर्ग- क ख ग घ ड़

- चवर्ग- च छ ज झ ञ

- टवर्ग- ट ठ ड ढ ण (ड़ ढ़)

- तवर्ग- त थ द ध न

- पवर्ग- प फ ब भ म

2) अंतःस्थ

वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण न तो स्वरों की भाँति होता है और न ही व्यंजनों की भाँति, अन्तस्थ व्यंजन कहलाते है।

इनकी संख्या 4 होती है। य, र, ल, व अन्तस्थ व्यंजन कहलाते हैं।

3) ऊष्म

इन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राण वायु हमारे मुंह से धर्षण (संघर्ष) करती हुई निकलती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते है।

श, ष, स, ह व्यंजनों को उष्म व्यंजन कहते हैं।

excellent work madam.

Very nice post mam

excellent.

It’s so great full knowledge…

Excellent way of teaching

Thank you so much man

महोदया , विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत , अपनी राष्ट्रीय भाषा की वरण माला को विज्ञान की दृष्टि में अति उत्तम ढंग से प्रस्तुत कर आपने निस्संदेह अत्यंत विशिष्ट कार्य की प्रस्तुति समाज के समक्ष रख कर कृतार्थ किया है। आप बधाई की पात्र हैं। मेरा अभिवादन स्वीकार करें।धन्यवाद।

Very useful… Thank you

Very nice good knowledge

एक वैज्ञानिक द्वारा वर्णमाला की इतनी सटीक और सूक्ष्म जानकारी- आप का ज्ञान गर्व का विषय है|

Hello,

you have written a good content and thanks for sharing this information with us…

Thanks for guiding us